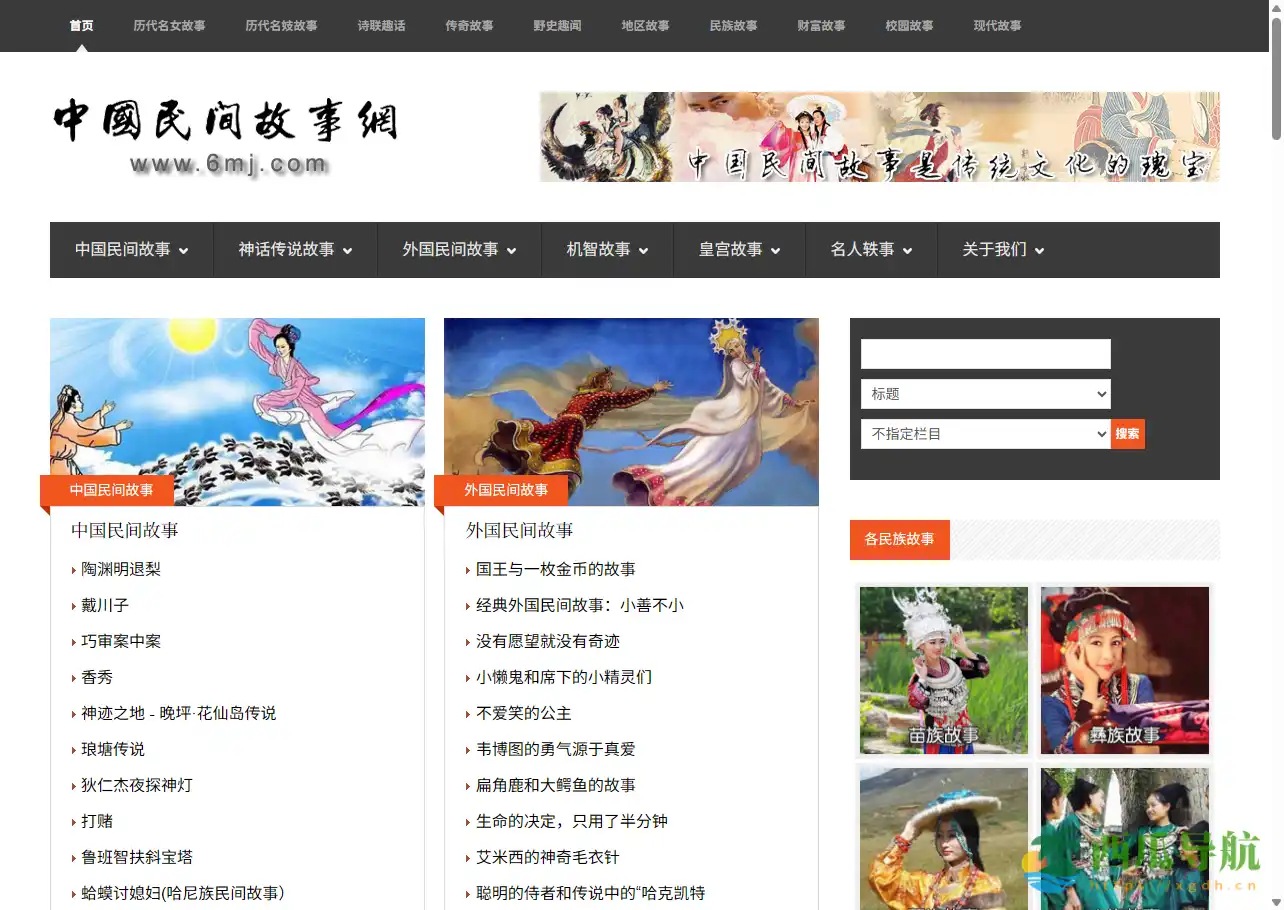

中国民间故事网是一个专注于传承与弘扬传统文化的在线平台,面向广大读者与研究者,展示丰富多样的中国民间故事与神话传说。随着现代社会节奏的加快,许多口耳相传的故事正在逐渐消失,而中国民间故事网(示例域名)正为这些文化遗产提供一个永久的数字归宿。无论是乡野奇谈、爱情传说,还是校园趣事,这里都能让读者重新感受到文字的温度与民族记忆的力量。网站以公益性为核心,不以商业为目的,却凭借长期的坚持与高质量内容,获得了国内外读者的广泛关注。

中国民间故事网是什么?

中国民间故事网是一个以传承与传播中国传统故事为使命的文化类网站。自2003年成立以来,网站持续收录来自各地的民间故事、神话传说与口述历史,致力于构建一个系统、开放、可持续的民俗故事资料库。作为国内最早的民间故事类网站之一,它既是传统文化的数字档案馆,也是爱好者与研究者交流的文化平台。

网站地址:https://www.6mj.com

核心功能

中国民间故事网以“记录民间、服务读者、传播文化”为核心宗旨,适合文化研究者、语文教师、学生及传统文化爱好者使用。

主要功能包括:

- 故事分类浏览——根据主题分类,快速查找民间传说、神话故事、爱情故事等不同类型内容。

- 地方故事征集——支持用户投稿,收录全国各地特色故事,形成地域文化数据库。

- 传统文化专栏——提供节日习俗、民俗信仰、历史人物背景等延伸阅读,拓展故事内涵。

- 名家故事整理——精选国内外知名作家和学者整理的经典民间故事版本。

- 多媒体故事呈现——部分内容配有音频讲述与插画展示,提升阅读体验。

- 教育资源共享——为语文教学、文化研究与青少年教育提供可引用素材。

- 公益文化合作——开放公益赞助通道,鼓励企业与社会机构参与传统文化保护。

使用场景

中国民间故事网的受众广泛,既有研究民俗文化的专家,也有希望了解传统故事的普通读者。下表列出了常见使用场景与推荐指数:

| 人群/角色 | 场景描述 | 推荐指数 |

|---|---|---|

| 教育工作者 | 用作课堂教学素材或作文参考 | ★★★★★ |

| 学生读者 | 课外阅读与文化积累 | ★★★★☆ |

| 民俗研究者 | 用于田野调查、文献对照研究 | ★★★★★ |

| 海外华人 | 了解中华文化与民间传统 | ★★★★☆ |

| 普通读者 | 休闲阅读、寻找文化共鸣 | ★★★★☆ |

| 企业或机构 | 参与公益合作或文化传播项目 | ★★★★☆ |

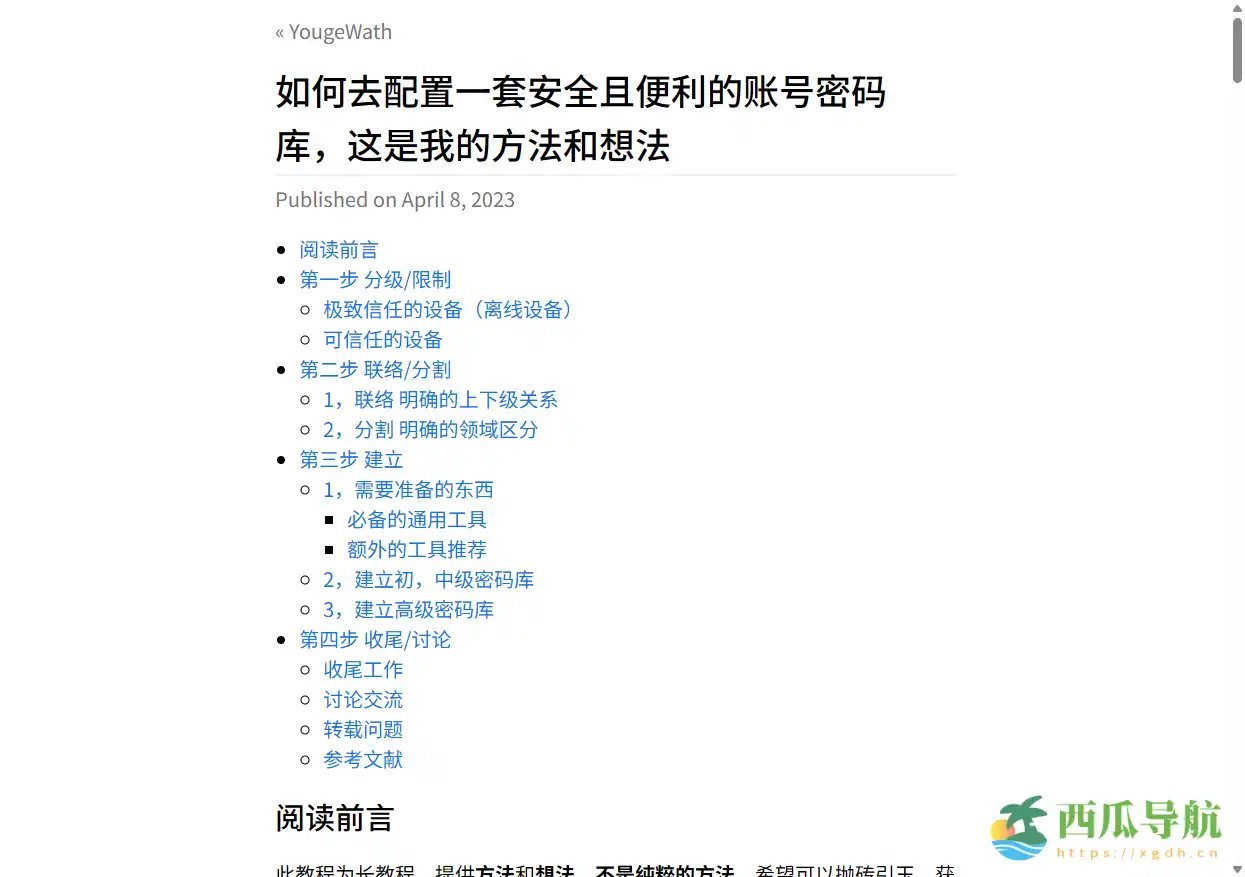

操作指南

初次访问中国民间故事网的用户,可按照以下步骤快速上手:

- 打开网站首页,浏览顶部导航栏中的「故事分类」。

- 选择感兴趣的主题,如「神话传说」「爱情故事」等。

- 点击进入故事详情页,阅读或播放配套音频。

- 若想投稿,可在导航栏选择「我要投稿」并填写信息(需遵守版权与原创声明)。

- 搜索框支持关键词检索,便于快速查找人物、地名或故事类型。

- 若想参与讨论,可前往「故事评论区」发表见解(建议实名留言)。

- 访问「公益合作」页面,了解文化保护计划与赞助方式。

- 收藏常用故事或页面,方便下次阅读。(部分功能需登录账户)

支持平台

中国民间故事网支持多终端访问,包括:

- Web端:可通过电脑浏览器访问全部内容;

- 移动端网页:适配手机与平板设备,阅读体验流畅;

- 小程序/轻应用:部分内容同步至合作教育平台,便于学生随时阅读。

所有功能均可免费访问,无需额外下载或安装。

产品定价

中国民间故事网以公益性、完全免费为基本原则。用户可以不注册账号即可浏览大部分内容。若参与投稿或评论,需要简单注册以便内容管理。网站接受文化机构、企业或个人的赞助支持,用于服务器维护与内容扩展,但不收取访问费用,也不投放商业广告。

常见问题

Q:网站内容是否安全可靠?

A:所有故事均经过人工审核与整理,来源合法,部分内容来自学者授权与读者投稿,确保文化真实性与阅读安全。

Q:是否需要注册才能使用?

A:浏览与阅读无需注册,仅在投稿、评论或收藏故事时需要注册账号。

Q:是否可以转载或引用内容?

A:允许合理引用与学术用途转载,但需注明出处与作者信息,禁止商业用途未经许可转载。

Q:网站是否有海外访问限制?

A:中国民间故事网面向全球开放,海外用户可正常访问,部分资源可能加载略慢。

Q:未来是否会推出移动应用?

A:目前正计划开发手机版App,以便更多用户通过手机端随时阅读与投稿。

跳跳兔小结

中国民间故事网是一项具有文化深度与社会价值的长期公益项目。它为研究者提供了丰富的民俗资料,也为普通读者带来了接近传统文化的便利方式。对于喜爱民间文学、关注非物质文化遗产的人群,这个平台是一个可靠的信息来源和交流空间。

如果你希望在阅读中体会民间智慧、寻找故事背后的文化根源,中国民间故事网是一个值得收藏的文化网站;但若你追求快速娱乐化内容或短视频形式,可能需要其他类型的平台来补充。网站的长期公益性质意味着内容更新节奏偏稳重,但正是这种“慢工出细活”的精神,让它在互联网喧嚣中保持了独特的文化温度。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...